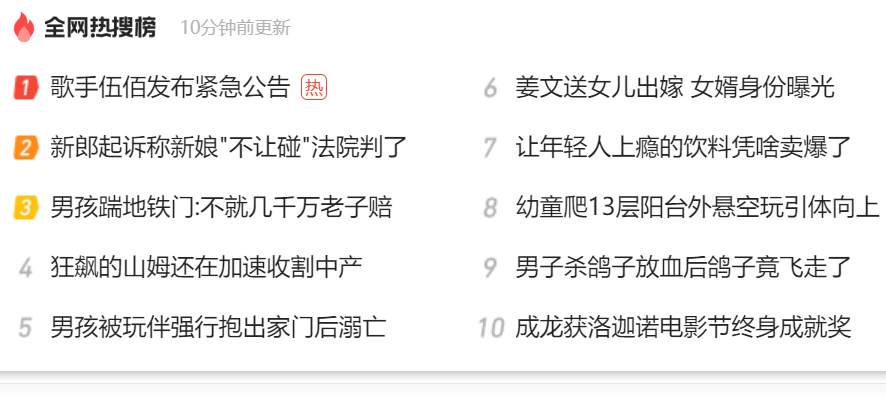

【心评全网热搜榜】无性婚姻困境下的亲密关系崩塌:从社会与健康心理学视角解析

男女办完婚礼后同居近一年未发生性关系,新郎以新娘 “不让碰” 为由起诉,最终女方被判返还 18 万元彩礼。这起纠纷的核心本质,是无性婚姻引发的亲密关系系统性崩塌。在深入分析前需明确:无性婚姻的成因具有多元性,若女方的抗拒源于家长强制结婚的非自愿情境,那么问题的性质将转变为婚姻自主权被侵害的维权纠纷;而本文的所有分析均建立在排除家长强制、婚姻双方具有基本自愿性的前提之上 —— 唯有在这一框架下,探讨亲密关系中的心理互动障碍、支持系统失灵等问题才具有现实意义与普遍价值。

一、社会心理学视角:婚姻契约的传统惯性与现代冲突

(一)彩礼象征意义的认知分歧

彩礼在传统婚俗中具有 “婚姻契约保证金” 的象征意义,承载着社会对婚姻合法性的隐性期待。新郎将 “未发生性关系” 作为起诉理由,本质上是对婚姻契约完整性的质疑,反映出其对婚姻的工具性认知 —— 彩礼的支付与性权利的获得被视为等价交换。这种认知源于传统婚姻中 “男方付出经济成本换取生育与性权利” 的深层逻辑,却与现代婚姻强调情感联结的价值取向产生冲突。

(二)角色期待差异引发的认知失调

婚姻角色期待的差异是矛盾激化的关键推手。男方可能将婚礼与同居视为婚姻权利义务的起点,而女方的抗拒行为则暗含着对婚姻关系的犹豫或心理防御。社会心理学中的 “认知失调理论” 在此显现:当女方接受彩礼却拒绝履行传统婚姻期待的行为时,男方会产生强烈的心理失衡,进而通过法律途径寻求认知一致性的修复。这种纠纷本质上是传统婚姻规范与个体婚姻自主权碰撞的产物。

二、健康心理学视角:亲密关系的情感断裂机制

(一)无性婚姻中的情感剥夺应激

长期无亲密接触的婚姻状态已构成典型的 “情感疏离关系”,对双方心理健康造成双重损害。健康心理学研究表明,亲密关系中的性互动不仅是生理需求的满足,更是情感联结的重要载体,具有缓解焦虑、增强安全感的心理功能。近一年的无性婚姻状态,会导致双方产生孤独感、被排斥感等负面情绪,形成 “情感剥夺应激”。

(二)性沟通缺失的恶性循环

性沟通的缺失是亲密关系恶化的加速器。健康心理学强调,性沟通能力是婚姻质量的核心指标之一。案例中双方在近一年时间里未能有效解决性排斥问题,反映出沟通模式的严重缺陷。女方的抗拒可能源于婚前性教育缺失或安全感不足;男方倾向通过法律途径解决而非情感共情,暴露出男性情感表达的传统困境,这种障碍使矛盾逐渐升级为关系危机。

三、支持系统失灵:家庭与社会的双重缺位

(一)家庭支持系统的调解真空

此案例中,双方同居近一年的情感僵局始终未能打破,凸显了家庭支持系统的功能性无能。传统婚姻中,家庭网络本应承担冲突调解的重要角色,双方父母或亲属可通过非正式沟通化解隔阂。但在此纠纷中,家庭支持系统未能及时介入干预,既未帮助新人建立有效沟通模式,也未对彩礼背后的情感矛盾进行疏导,导致私人领域的情感问题逐渐演变为公共领域的法律纠纷。这种家庭支持的缺位,反映出城市化进程中传统家庭功能的弱化趋势,在农村这一问题就更为突出。

(二)社会支持系统的响应乏力

社区、婚恋咨询机构等社会支持网络的缺席同样值得反思。当亲密关系出现危机时,专业的婚姻辅导本可成为缓冲带,帮助双方梳理情感需求、重建沟通渠道。但现实中,基层社区的婚姻服务资源匮乏,商业婚恋咨询机构收费高昂且专业性参差不齐,导致当事人在求助无门的情况下只能选择对抗性的法律途径。社会支持系统的这种 “失灵” 状态,使得本可调和的情感矛盾被推向不可逆的法律裁决。

四、司法裁决的局限与心理服务缺失的悲哀

这起纠纷的司法判决虽强化了 “性是婚姻必要组成部分” 的社会认知,却未能触及问题的心理根源。更值得警惕的是,当婚姻中的情感困境最终需要通过冰冷的法律条文来裁决时,本质上暴露了社会心理服务体系的严重缺失。健康心理学研究证实,婚姻冲突的最佳干预时机是矛盾初期的情感疏导,而非后期的法律裁决。法律可以划分财产归属,却无法修复情感创伤,更无法解决导致问题的性心理障碍、沟通缺陷等深层问题。

在传统与现代交织的转型期,婚姻需要建立新的契约共识:既尊重个体在性与情感上的自主权,又需重构彩礼等传统习俗的现代内涵。社会应建立婚前心理评估机制,将婚姻教育纳入公共服务体系,让专业心理服务覆盖婚恋全周期。唯有构建家庭、社会、专业机构协同的支持网络,才能减少此类 “不得不对簿公堂” 的婚姻悲剧,让亲密关系回归情感联结的本质。

最后,笔者建议,在司法途径解决的所有离婚案件中,应引入社会心理服务机制,在离婚案件受理及其后续过程中,司法机构应与社区或心理机构协同,做好离婚双方及其家庭的心理疏导,为避免因离婚诉讼产生对双方或其中一方的进一步伤害,同时可以有效降低离婚率,提高婚姻问题的司法解决效率并降低司法解决的成本。因此,各种社会组织应主动担起社会心理服务的责任,这样的社会心理服务建设才是可靠的、高效的。

欢迎报名参加中国心理卫生协会心理治疗与心理咨询专委会传统文化与中医心理治疗培训

------------------------

报名咨询:阿呆老师,13720180269