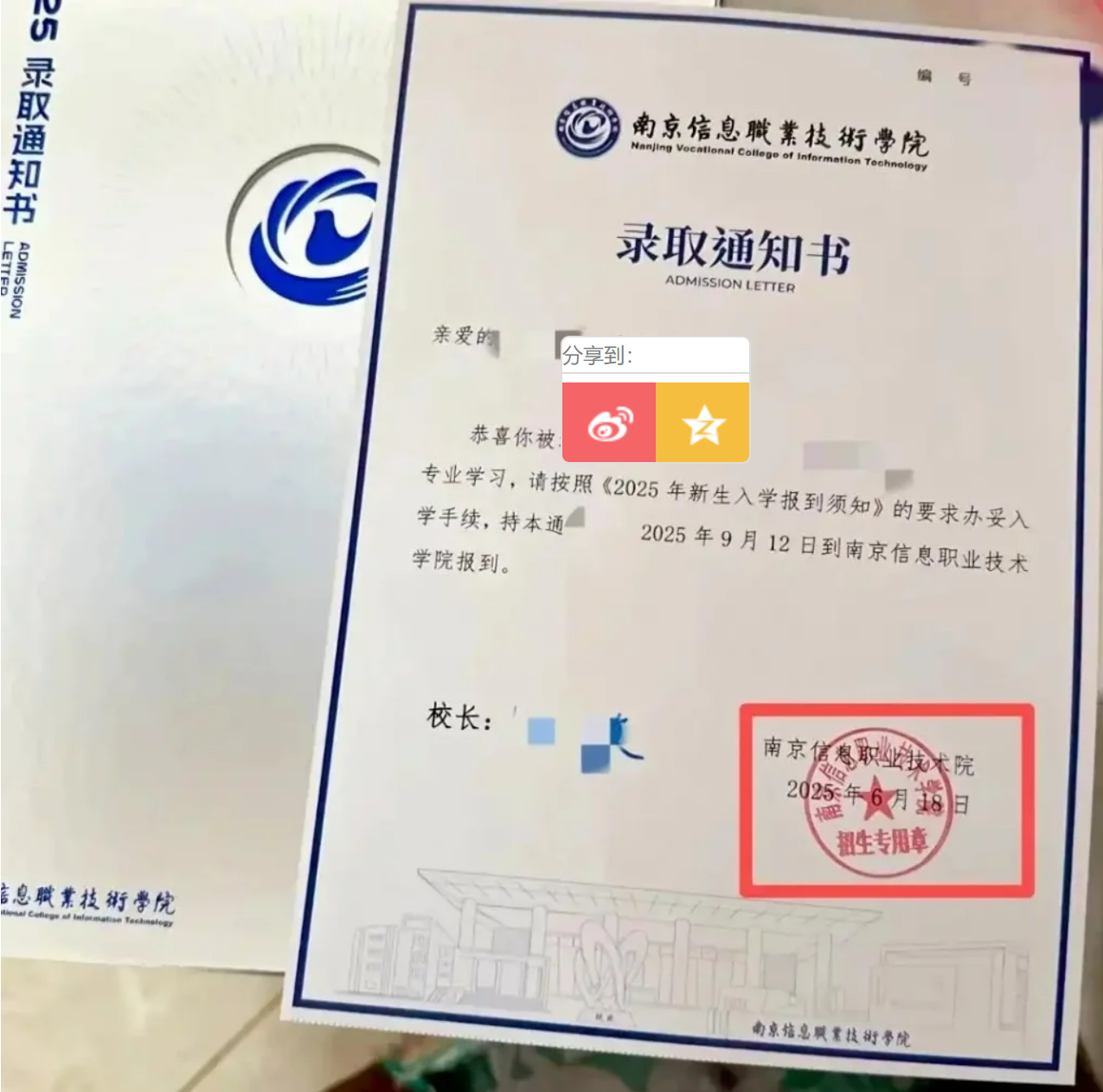

录取通知书校名之误:集体无意识与制度性疏忽的双重镜像

南京信息职业技术学院将校名错印为 “南京信息职业技术院” 的事件,如同投入湖面的石子,激起舆论千层浪。在这看似简单的疏漏背后,折射出的是社会心理学与潜意识心理层面的复杂图景。当国有公办院校、荣誉加身的高校都接连陷入此类 “低级错误”,我们不得不追问:是什么样的心理机制与社会因素,导致了这些本不该出现的失误?

一、群体协作中的心理陷阱:群体思维与责任分散

从社会心理学的 “群体思维” 理论来看,高校录取通知书制作往往涉及多个部门协同合作,流程看似严谨,实则暗藏隐患。在群体决策过程中,成员为了维护群体和谐,可能会压制不同意见,避免提出质疑。当团队成员都默认流程 “不会出错” 时,即使有人发现细微问题,也可能因担心破坏整体氛围而选择沉默。长此以往,往往就会因为潜意识中的这种动机而让意识检查的能力减弱,从而无法在校对过程中有效发现错误。这种 “群体思维” 使得错误在层层传递中被忽视,最终酿成大错。

同时,“责任分散效应” 也在其中作祟。每个人都认为 “总会有人检查”“这不是我一个人的责任”,导致无人真正对结果负责,使得校名这种本应重点核查的关键信息也出现疏漏。多个环节的集体 “无意识”,最终让错误的通知书流向学生手中。某年毕业季,湖北武汉一所高校把毕业证上的 “授予” 印成 “授子”,湖南长沙一所高校让毕业生集体 “结业”,这些错误既暴露了群体协作中的责任真空,也可能对如今人才培养的素质是否下降有较强的社会潜意识看法。工作人员潜意识里将证书制作视为机械性重复工作,缺乏对文字严谨性的警惕,在责任分散的环境下,微小疏忽便如同滚雪球般放大。

二、潜意识中的价值错位:对教育仪式感的淡漠

在潜意识层面,这些错误暴露出高校对教育仪式感的集体无意识淡漠。录取通知书与毕业证不仅是一张证书,更是学生人生重要阶段的见证,承载着高校对学生的承诺与尊重。校名作为高校最核心的标识,其错误书写,本质上是潜意识里将这些证书的重要性边缘化。

高校在日常管理中,可能更注重教学科研等 “硬指标”,而将证书制作等 “软环节” 视为次要事务,这种心理认知导致在实际操作中缺乏应有的重视与严谨。就像 “授子”“结业” 这类错误,反映出工作人员潜意识里没有将证书视为庄严的教育凭证,而是当作流程化生产的 “商品”,忽视了文字背后承载的法律意义与情感价值。此外,潜意识里对过往错误的 “适应性麻木” 也是重要原因。当录取通知书、毕业证错误年年出现,高校逐渐对这类问题习以为常,潜意识中降低了对错误的敏感度,使得错误越来越离谱,直至连自家校名都能写错。

三、社会文化的深层映射:重结果轻过程的浮躁心态

从社会文化角度观察,这一现象还折射出当前教育领域中 “重结果轻过程” 的浮躁心态。高校过于追求排名、科研成果等显性成绩,而忽视了教育过程中细节与仪式感的塑造。录取通知书、毕业证的错误,看似是偶然的疏漏,实则是教育价值取向偏差的必然结果。

在这种氛围下,高校没有将证书制作视为展现学校文化底蕴与专业态度的重要窗口,而是当作一项不得不完成的 “任务”,自然难以投入足够的精力与情感。这种价值导向的偏差,让高校在证书制作上频频翻车。“授子”“结业” 这类荒诞错误,正是这种浮躁心态的具象化体现 —— 高校在潜意识里将证书制作当作可敷衍了事的 “边角料” 工作,缺乏对教育仪式完整性的敬畏。

四、破局之道:心理重塑与制度革新

想要解决这一问题,高校需从社会心理与潜意识层面进行深刻反思与变革。在团队协作上,打破 “群体思维” 的桎梏,建立开放包容的沟通机制,鼓励成员大胆提出质疑;通过明确责任分工,消除 “责任分散效应”,确保每个环节都有人负责。

更重要的是,重塑对教育仪式感的敬畏之心,将证书制作提升到与教学科研同等重要的地位,从潜意识里重视每一个细节。可以建立 “双审核 + 随机抽检” 制度,引入人工智能文本校验技术,同时开展证书制作人员职业素养培训,唤醒其对教育仪式的庄重感。只有这样,高校才能真正摆脱 “低级错误” 的困扰,让录取通知书与毕业证成为传递教育温度与尊严的重要载体,而不是沦为社会舆论的笑柄。

欢迎报名参加中国心理卫生协会心理治疗与心理咨询专委会传统文化与中医心理治疗培训

------------------------

报名咨询:阿呆老师,13720180269